-

Start

-

タクシルマウル

-

青巖亭

-

浮石寺

-

陶山書院

-

水島村 水島橋

-

Finish

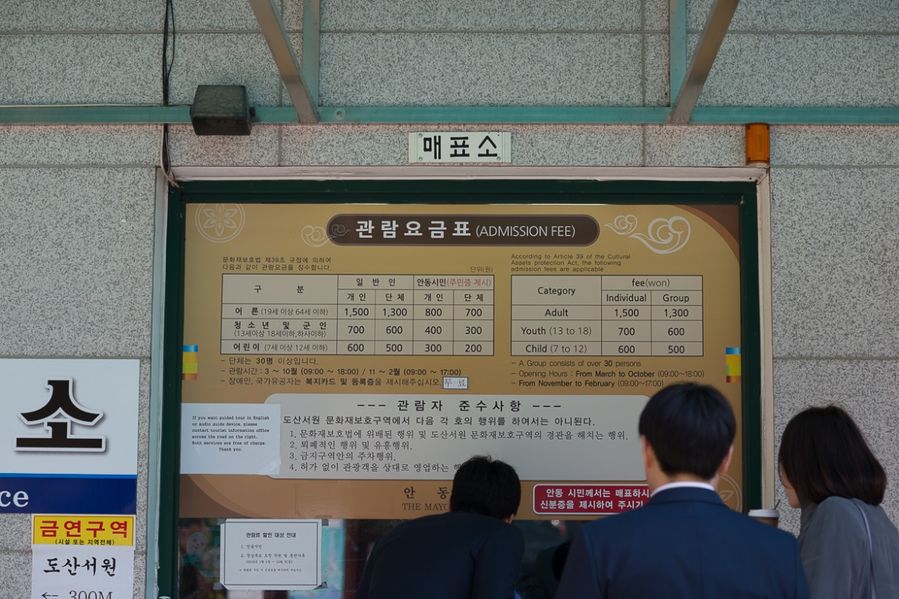

陶山書院(トサンソウォン:도산서원)は1,500ウォンの入場料が必要ですが駐車料はいりません。

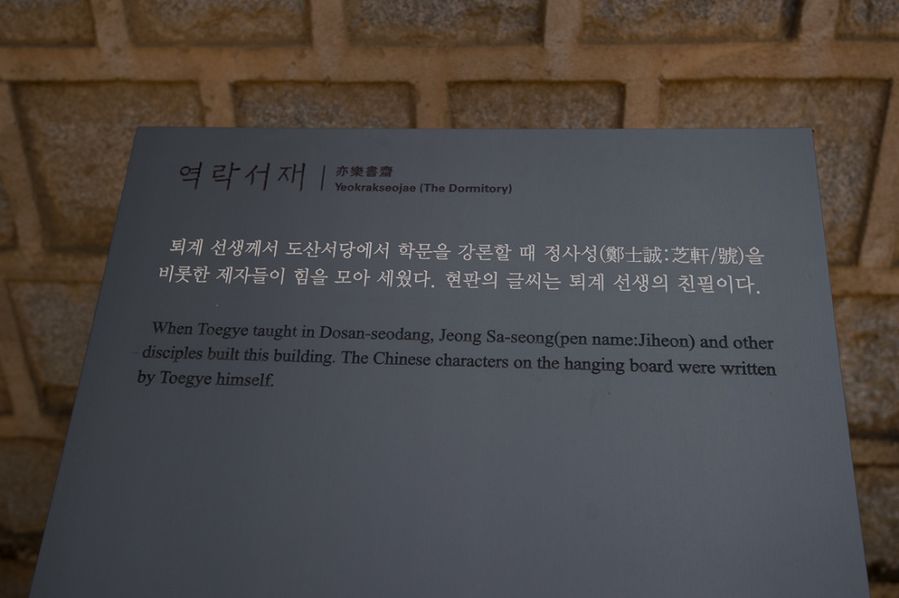

陶山書院は我が国の代表的な儒者であり、学者の退渓(トェゲ:퇴계)李滉(イ・ファン:이황)が世を去ってから、彼の弟子によって建立された。現在の陶山書院は、大きくは退渓が生前性理学を深く研究し弟子を教えた陶山書堂の領域と、退渓の死後、先生の学問と徳のある行いを称えるために建てた陶山書院の領域に分けられる。書院全体の手前に位置する建物は、陶山書堂の領域に属し、その裏にある建物は陶山書院の領域に属する。

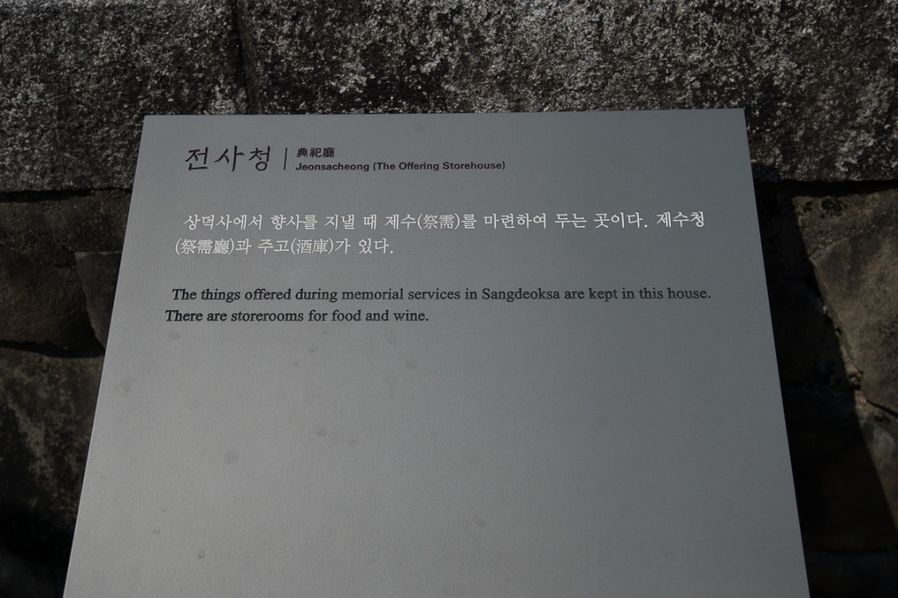

陶山書院は嶺南(ヨンナム:영남)の士林(サリム:사림、性理学者)の中心であり、退渓李滉を祭っている所だ。毎年春と秋に鄕祠(ヒャンサ:향사)を執り行なう。退渓はもとより陶山の南側に陶山書堂を建てて後学を教えていたが、その敷地が気に入らずに今の場所に移し5年間の工事の末1561年にここに落ち着いた。退渓晩年の61歳になった年だった。その後1570年に退渓が亡くなると書堂の後方に位牌を祭り書院に発展させた。1575年、宣祖(ソンジョ:선조)から賜額をいただき書院を構え、大々的に増築して書院の形式を定立させた。建物だけでなく、書院を支える内部規則の書院案も整えられ、後に他の書院の模範となった。現在史蹟第170号に指定されている。

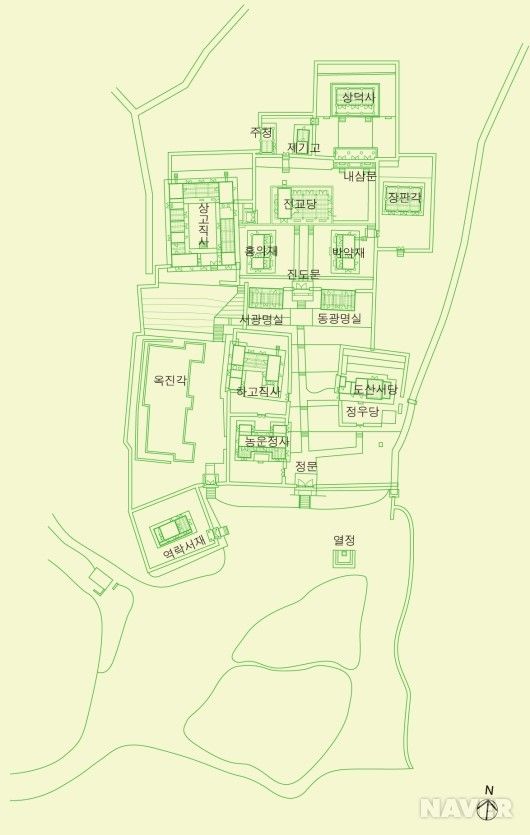

陶山書院は傾斜地にあり、下から順に建物があって、階位の秩序が非常に整然とした書院である。書院は本来後学を教えて先賢を祭る機能を果たす所なので、建物もそれにかなって構成されている。たいてい書院の建物配置は前学後廟の形式を取っているため、前方に学問の敷地となる講堂を置き、後方に祭っている人の祠堂を置く形式である。[ネイバー知識百科] 陶山書院(韓国美の再発見 - 宮廷・儒教建築、2004. 11. 30、ソル出版社)

陶山書院に向かう道は川に沿ってう回する道なので非常に美しいです。松が私たちを歓迎して手招きするように立っています。遠くには川が流れています。

道路の右手に洛東江(ナッドンガン:낙동강)の流れをくむ安東湖の上流が現われる頃、陶山書院に入って行く道がみえます。

向こう側を見ると、安東湖の中に島のように盛り上がった土地があって、その中に小さな家がある。ここは試士壇(シサダン:시사단)で1792年3月に正祖(ジョンジョ:정조)が特別に嶺南士林のために陶山書院で科挙を行ったことを記念して壇を積んで殿閣を立てたものである。その当時、受験者が多くて科挙の場所を陶山書院でできず、下におりて川辺で科挙を行ったそうだ。答案用紙を提出した人だけも 3,632人にのぼる大規模な試験であった。1976年、安東ダムの工事で試士壇が水に浸かるようになると10mの高さの丸い築台を積んで移したのが今の場所である。試士壇に行くには川辺に降りて渡し船で渡らなければならない。

[ネイバー知識百科] 陶山書院 (韓国美の再発見 - 宮廷・儒教建築、2004. 11. 30、ソル出版社)

NIKON Df | f/5.6 | iso 100 | 2016:03:26 14:27:54 | Flash did not fire. | 16mm

18世紀に我が国の山河の概況を詳しく把握して、士大夫(科挙出身の高級官僚)が暮すに値する所を論じた李重煥(イ・ジュンファン:이중환)の 「擇里志(テンリジ:택리지)」には、小川のほとりの暮らすに値する場所として禮安(イェアン:예안)の陶山と安東の河回(ファフェ:하회)を第一とすると記されています。

梅を見れば退渓李滉と杜香(ドゥ・ヒャン:두향)の長年の友情とラブストーリーが思い浮かびます。お互いを慈しむ心を大切にしまったまま杜香というキーセンが送った梅の花を眺めながら梅の木に水をやるようにと遺言を残した李滉。退渓の臨終の知らせを聞いた杜香は、自ら食事を取らずに死を選んだと言います。

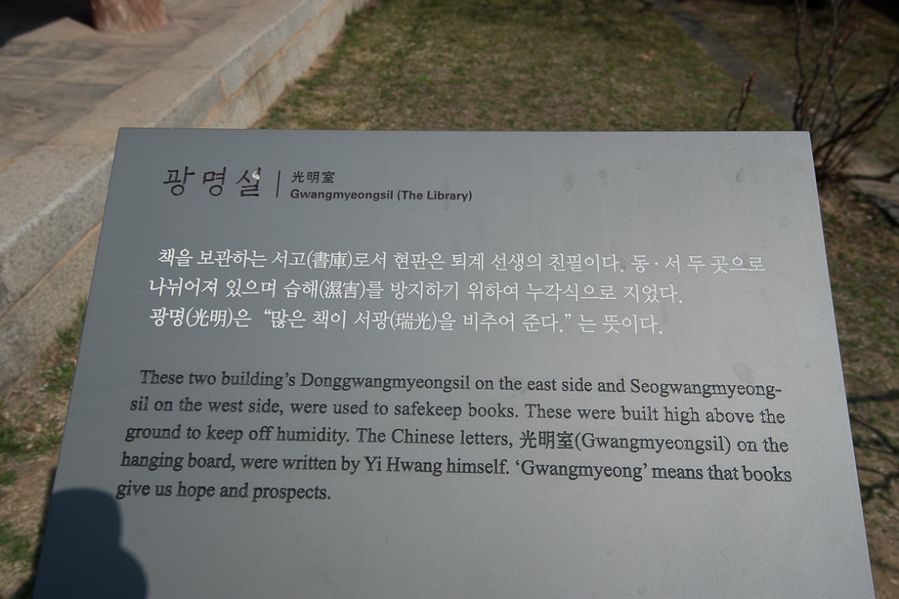

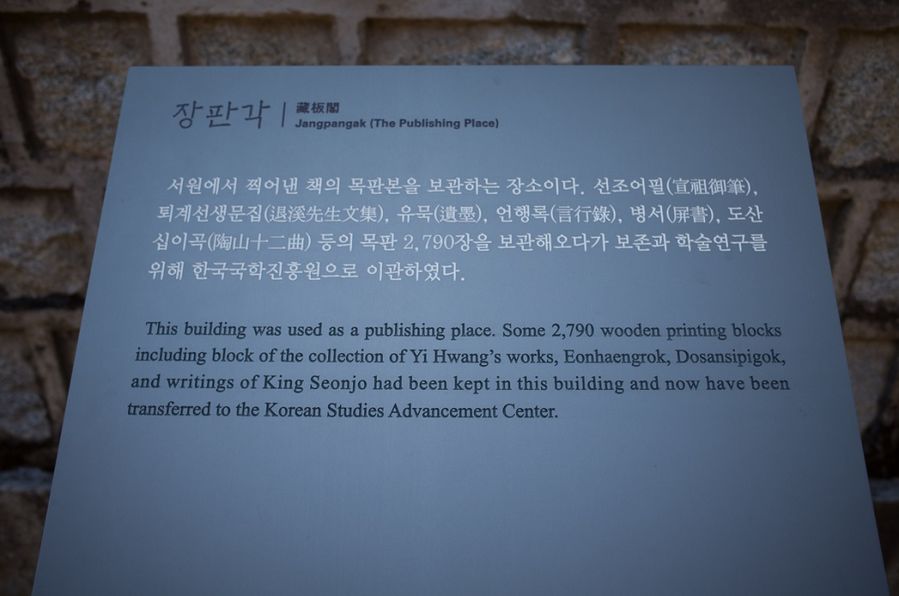

書堂からもう少しあがると、両側に東・西光明室という本を保管する書庫がある。東光明室は19世紀に、西光明室は1930年に建てられたものである。この光明室に保管中の本は全部で907種類4,338冊にものぼる。東の東光明室には退渓が所蔵していた諸本と書簡集、王から賜わった諸本が保管されており、西の西光明室には近来発刊された文集類が保管されている。書院は儒生を教える所でもあるが、このように図書館としての役割も果たし、保管している本を土台として本を出す出版社の役割もしていた。

[ネイバー知識百科] 陶山書院(韓国美の再発見 - 宮廷・儒教建築、2004. 11. 30、ソル出版社)

NIKON Df | f/10.0 | iso 100 | 2016:03:26 14:32:30 | Flash did not fire. | 35mm

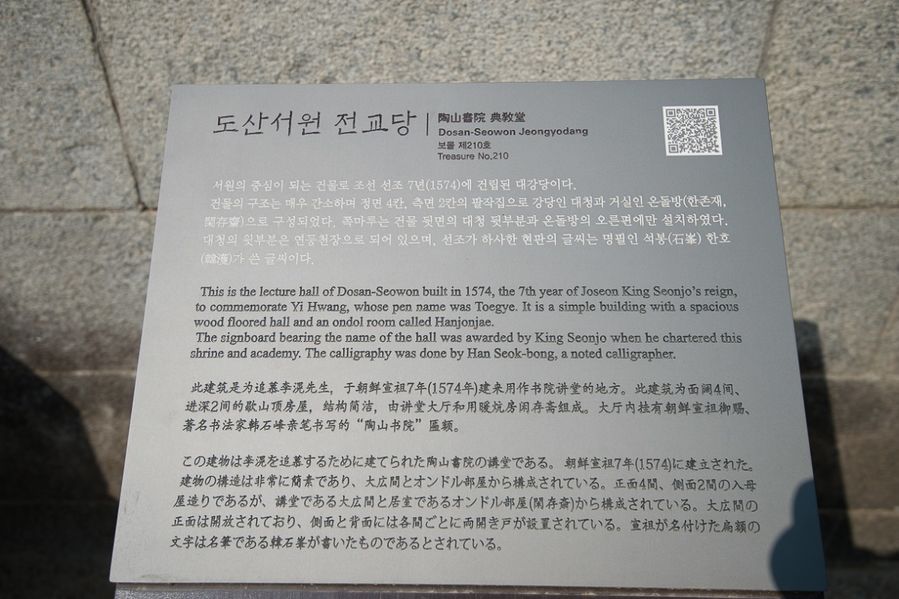

講堂の典教堂(ジョンギョダン:전교당)は高い石垣の上にある。宝物(指定文化財)第210号に指定された典教堂の正面には「陶山書院 訓導」の懸板がかかっている。宣祖(ソンジョ:선조)が命じて朝鮮時代中期の名筆家、韓石峯(ハン・ソッボン:한석봉)が書いたものだ。マル(大広間)は儒生を教える空間であり、横に付いているオンドル部屋は訓導(フンド:훈도)の部屋である。言わば寮長先生の部屋といったところか。典教堂のマルに座ると下を流れる洛東江(ナッドンガン:낙동강)の風景が見渡せそうだ。典教堂に来るには、傾斜のきつい石段を上がって来なければならない。高い基壇の上にある典教堂のマルから見下ろすと、傾斜した大地に位置する陶山書院の全景がだいたい見当がつく。陶山書院は典教堂の建物一つだけでなく、全体の構成からして厳肅さと権威を強調しているように感じる。

[ネイバー知識百科] 陶山書院(韓国美の再発見 - 宮廷・儒教建築、2004. 11. 30、ソル出版社)

典教堂の前の階段では家族単位で写真を撮っている人が結構いました。本当に美しい所です。

雲が屋根の向こうから私に付いて来るような気がしていたのに、いつのまにか竹や垣根と一緒になって美しい色彩を構成する絵になっていました。

しばらく座って下を見下ろして休む恋人同士が絵になっていました。彼らを撮ろうと建物の裏をうろうろしていたら、実際自分がそこに座ってみるのを忘れてしまいました。

各種法事用品を保管する祭器庫から典教堂の方向を眺めると、灰色の屋根を背景に青々とした竹の気性がのぞけます。

博約齋(パギャクジェ:박약재)という場所で数人の人が祭器の用意をしている姿を見かけました。まだ行なわれている陶山先生を祭る行事のようです。

NIKON Df | f/5.0 | iso 100 | 2016:03:26 15:06:13 | Flash did not fire. | 28mm

典教堂は子孫が立てた建物だそうです。ここに座って話をする友達同士、恋人同士、家族連れの姿が見られます。

典教堂には正門以外にも西の方にくぐり戸が一つあります。くぐり戸を入ると上庫直舍(サンゴチクサ:상고직사)と下庫直舍(ハゴチクサ:하고직사)が上下にある。上・下庫直舎は言わば書院の管理人が寄居していた所で、食事を作りもしたので廚舍とも言う。質素で素朴な建物である。

左側にある建物が上庫直舍です。まだ管理人がいて祭祀に関わる事をしています。

典教堂から上庫直舍との境界を眺めると柱の下に結構大きな穴があいていますが、用途は何なのか分かりませんね。

サンシュユが鮮やかに青い空と大地を輝かせています。

書院の正門に入るなり、右側にこの事業を指示した当時の大統領、朴正煕さんが植えた金松が一本あって、伝統的な造景の味わいも損なわれています。

陶山書院で一番目を引いたのは、屋根でした。じっと眺めていると、濃い灰色の屋根には長年の歳月のストーリーが込められているようでもあり、ある話しは赤味を、またある話は黄金色の光を帯びて屋根に美しい色彩を刺繍してあるようでした。

無量壽殿(ムリャンスジョン:무량수전)で見た木本来の美しさを、ここでは蔵板閣(ジャンパンガク:장판각)で感じることができます。

Address: 안동 도산서원 / 대한민국 경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154